У подножия Чатыр-Дага, в центральной котловине, образованной северными отрогами Бабугана и склонами гор Чучель и Черной, по дну ущелья течет ручей, порожденный многочисленными родниками. Главный из них — источник святых бессребреников и чудотворцев Косьмы и Дамиана, или Савлух-Су (по-татарски «здоровая вода»), с прозрачной, как хрусталь, и приятной на вкус водой. Проведенные в наше время исследования показали, что в воде источника, помимо калия, магния, марганца, содержатся литий и редко встречающееся в естественных источниках серебро.

Известный краевед В. Кондараки в «Универсальном описании Крыма» предполагал, что во время преследования христиан в этом ущелье был храм в честь св. Косьмы и Дамиана. Это вполне вероятно. В средневековье христиане Крыма часто возводили церкви в укромных местах вблизи источников. После выселения христиан из Крыма в Приазовье в 1778 г., когда на полуострове опустели более 80 населенных пунктов, храмы были брошены на произвол судьбы, многие разрушены. Возможно, такая же участь постигла и храм у источника Савлух-Су. Есть сведения, что в мариупольской церкви Рождества Богородицы находилась особо чтимая икона св. Космы и Дамиана, написанная на доске. В Крыму она находилась там, где в середине XIX в. была открыта Космодамиановская киновия.

Православная церковь чествует три пары святых бессребреников. Память римских святых Косьмы и Дамиана, в честь которых источник получил свое название, отмечается 1 (14) июля. Братья-близнецы Косьма и Дамиан, жившие во второй половине III в. н. э., во время жестоких гонений на христианство, были врачами. За добрые дела и распространение Христовой веры они получили дар чудотворения, и часто исцеляли больных людей и животных без лекарств, одной лишь молитвой, делая это всегда бесплатно. Косьма и Дамиан были убиты своим учителем-врачом, завидовавшим их славе и искусству, и похоронены убийцей в горах, при источнике.

Среди крымских татар существовало поверье, что святые были убиты и похоронены немного выше целебного источника, возле двух одинаковых буковых деревьев, похожих друг на друга как братья-близнецы. После омовения в источнике крымские татары всегда поднимались на гору к этим двум деревьям, служившим, по их мнению, надгробным памятником святым.

Документальных подтверждений о пребывании св. Косьмы и Дамиана в Тавриде нет, но, согласно преданиям, считается, что в последние годы жизни чудотворцы жили у подножия Чатыр-Дага, у источника, до сих пор носящего их имена. Предание гласит, что спустя много времени после их смерти местный татарин, ненавидевший свою жену, увел ее в горы, выколол ей глаза и оставил одну, вдали от жилья. К несчастной женщине, умиравшей от голода, явились два незнакомых человека, сказав, что они братья-врачи, Косьма и Дамиан, подвели ее к источнику и велели умыться в нем. После этого к женщине вернулось зрение, и она, возвратясь в свою деревню, рассказала о случившемся.

Больной проказой пастух, придя к источнику, заснул, измученный болезнью. Во сне он увидел двух человек с ореолами над головами. Назвавшись Косьмой и Дамианом, они приказали погрузиться в источник для исцеления. Проснувшись, пастух немедленно окунулся в воду, а выйдя из нее и почувствовав облегчение, опять заснул. Чудотворцы снова явились к нему, сказав: «Ты будешь совершенно здоров сегодня же, но помни, что ты должен ежегодно 1 июля являться к нашему источнику для омовения тела. Советуй то же делать и страждущим братьям твоим».

Случаев чудесного исцеления при Косьмо-Дамиановском источнике было немало. В частности, в храмовый праздник, 1 июля 1908 г., прибывший из Гурзуфа турецкий подданный грек Кирилл рассказал о том, что он болел целый год, уже почти не вставал, и доктора считали его безнадежным. Перед храмовым праздником обители, в конце июня, ему приснились четыре мужа дивной красоты и сказали: «Вставай, ты будешь здоров, только пойди в Косьмо-Дамиановский монастырь, искупайся в его источнике». На следующую ночь сон повторился. Приснившиеся сказали больному: «Ты подумал — отчего не спросил, кто мы такие? Мы Косьма и Дамиан, а другие два — апостолы Петр и Павел. Сходи в монастырь и будешь здоров». 1 июля, прибыв в обитель, грек отслужил молебен святым чудотворцам и искупался в источнике, после чего совершенно выздоровел.

К источнику, с незапамятных времен считавшемуся целебным, привозили больных независимо от вероисповедания. Вблизи источника не было никаких построек, ни для паломников, ни для богослужения. Несмотря на это, к 1 июля, ко дню памяти св. Косьмы и Дамиана, сюда ежегодно стекалось множество людей со всех концов Крыма. Приглашенные священники освящали воду и служили молебны. В 20-х годах XIX в. на средства графини Софии Потоцкой у источника был построен сарай для богомольцев.

В 1848 г. Херсоно-Таврическую епархию возглавил архиепископ Иннокентий (1800–1857 гг.), сделавший необыкновенно много для духовной жизни Крыма. Любой рассказ о крымских обителях нельзя начать без упоминания о нем. Среди имен многих выдающихся пастырей Тавриды имя владыки Иннокентия сияет особенно ярко. Современники называли его «звездой Отечества» и «русским Златоустом». Академик Императорской академии наук, доктор богословия, талантливый историк, блестящий оратор, он более четверти века имел большое влияние на ход церковной жизни в стране.

Преосвященный Иннокентий мечтал потрудиться на благо церкви в святых местах Востока — в Палестине, Синае, Афоне. Мечта эта не сбылась, но он создал Афон в ином месте. Его назначение на Херсоно-Таврическую кафедру пришлось на трудный период крымского православия, когда господствующей религией в Тавриде было мусульманство, а местные святыни находились в печальном запустении. У владыки Иннокентия был достойный предшественник — Херсонский и Таврический архиепископ Гавриил, занимавшийся исследованиями и описанием древних христианских памятников в Крыму. На долю нового владыки выпала еще более серьезная и благородная миссия — восстановление древних церковных святынь. Внимание архиепископа привлекло обилие разрушенных христианских храмов. Несмотря на слабое здоровье, архиепископ верхом, а иногда и пешком посещал древние развалины храмов, пещеры, урочища и источники. В самую первую очередь он осмотрел святые места, чтимые в народе. В то же время он побывал и у источника св. Косьмы и Дамиана. Владыка призывал православное население Крыма к восстановлению святынь, считая, что недостаточно только в определенные дни в году посещать эти места, а необходимо позаботиться о возрождении памятников веры и создании в них обителей.

Местные жители отозвались на этот призыв незамедлительно, обратившись к владыке с прошением о восстановлении христианских памятников, чтобы «сообразно природному свойству здешних мест, похожему на известную во всем мире христианском гору Афонскую, на горах Крымских мог составиться со временем наш русский Афон». В числе прочих в этом прошении был указан и источник св. Косьмы и Дамиана как место особо чтимое не только христианами, но и магометанами. Архиепископ направил представление в Святейший Синод об испрошении императорского разрешения на открытие Бахчисарайского Успенского скита, а затем и киновий в различных местах.

Синодальным указом от 4 мая 1850 г. архиепископу Иннокентию было сообщено, что последовало высочайшее соизволение на открытие Бахчисарайского скита с киновиями; в том числе и киновии у источника св. Косьмы и Дамиана. В том же году архиепископ Иннокентий ходатайствовал об отводе 4 десятин земли около источника для учреждения Косьмо-Дамиановской киновии, и через полтора года этот участок был отмежеван от лесной казенной дачи. Впоследствии, в 1872 г., по царскому указу было отмежевано еще 19 десятин от той же казенной дачи.

Временно, до открытия киновии, в 1851 г., попечителями источника св. Косьмы и Дамиана были назначены настоятель Феодоро-Стратилатовской церкви в Алуште священник Дмитрий Черняев и староста — купец Андрей Коротенко. Ясным зимним утром, в конце декабря попечители отправились верхом к источнику. Место было пустынно и безмолвно. На снегу виднелось множество следов оленей и коз, спускавшихся на водопой, следов же человека не было вообще. Отец Димитрий освятил воду в источнике, молясь о здравии царя и всех православных христиан.

Несмотря на полученное разрешение, киновия открылась нескоро. В 1853 г. началась Крымская война, в 1854 г. в Крыму высадились англо-французские войска и осадили Севастополь. В это тяжелое время архиепископ Иннокентий продолжал посещать Крым. Его не покидала мысль об открытии киновий. 1 июля 1855 г., после очередного посещения источника св. Косьмы и Дамиана архиепископ в симферопольском Александро-Невском соборе сказал: «Среди гор Таврических есть доселе целебный источник, носящий имя святых Косьмы и Дамиана, который изведен из земли, по свидетельству … предания, их молитвами… Святость воспоминаний, благодетельное свойство источника, величественность местоположения тотчас возбудили во мне особое внимание и благоговение к сему необыкновенному месту. Если где, думал я, то в подобных ущельях гор место обителям иноческим, и предположил, если угодно будет Богу, устроить киновию во имя св. бессребреников Косьмы и Дамиана. Святейший Синод не замедлил преподать благословение на сию мысль, а благочестивейший государь не только запечатлел наше предложение своим державным словом, но и удостоил знать все предания, соединенные с сим местом».

Нужно было изыскивать средства на устройство обители. В консисторском деле по Косьмо-Дамиановской киновии оговаривалось: «Киновия на содержание из казны не получает, а содержится от доброхотных даяний богомольцев». Начало строительству обители положил симферопольский купец I гильдии, потомственный почетный гражданин, староста кафедрального Александро-Невского собора в Симферополе Иван Потапович Санютин. Он долгое время страдал от лихорадки, нервного расстройства и слабости всего организма. После купания в источнике Санютин исцелился. В благодарность святым угодникам этот достойнейший человек дал обет выстроить малую церковь над источником с двумя купальнями, а поблизости — несколько келий, как для монахов, так и для богомольцев. Помещения для богомольцев были выстроены прежде всего, так как, несмотря на разрешение об открытии киновии, настоятеля и монахов здесь еще не было, а люди, как и прежде, в летние месяцы стекались к источнику в большом количестве. Основатель Бахчисарайского Успенского скита и крымских киновий, архиепископ Херсонский и Таврический Иннокентий завещал 100 акций Общества пароходства и торговли. Акции эти были разделены между скитом и киновиями. На долю Косьмо-Дамиановской киновии пришлось девять акций, которые были проданы, а на вырученные 5 тысяч рублей приобретены 5-процентные государственные билеты на имя киновии. Проценты с этого капитала шли на содержание обители.

В 1997 г. произошло радостное событие — архиепископ Херсонский и Таврический Иннокентий был причислен к лику святых. Архиепископ Иннокентий основал новые и восстанавливал древние монастыри и храмы. Строгий аскет и подвижник, он постоянно заботился о процветании монашества. Ныне предстоит угодник Божий Иннокентий в лике святительском в незаходимой славе небесной, ходатайствуя пред Господом за те обители, которым он при своей земной жизни уделял так много сил и внимания.

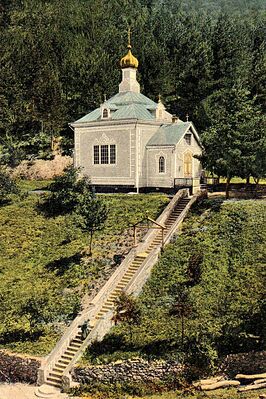

После окончания Крымской войны, в 1856 г., из Бахчисарайского Успенского скита был направлен первый строитель киновии иеромонах Макарий, возведенный впоследствии в сан игумена. Строительство киновии начиналось почти с нуля. Не было средств для найма рабочих, монахам приходилось делать все своими силами. Но тем не менее результаты были поразительными. Прибыв к источнику, он вместе с монахом Игнатием незамедлительно принялся за сооружение малой деревянной церкви по рисунку, переданному архиепископом Иннокентием. Многие жители Симферополя помогали им своими пожертвованиями, и через год церковь была уже готова к освящению. К сожалению, архиепископ Иннокентий умер, не дождавшись этого желанного события.

Неизвестно, как обустраивалась бы киновия, если бы не поистине подвижнический труд и усилия первого настоятеля, о. Макария, сделавшего исключительно много для монастыря. Многие имена забыты, утрачены могилы, и простая справедливость требует сохранить память о людях, всю жизнь посвятивших святому делу.

Игумен Макарий (в миру — Михаил Пруцкий) родился в г. Белгороде в семье обер-офицера в 1822(?) г. Окончил Белгородское уездное училище. С юности ощущал призвание к монашеству, и поступил послушником в Глинскую пустынь в Курской губернии, где пробыл около пяти лет. Узнав, что Херсонский архиепископ Иннокентий собирается основать несколько киновий в Крыму, Михаил Пруцкий подал в Херсонскую епархию прошение о поступлении в одну из открываемых киновий, и был принят. До открытия Бахчисарайского скита и киновии временно находился в Корсунском Богородичном монастыре в Днепровском уезде Таврической губернии, где был посвящен в иподиаконы.

Еще до открытия Бахчисарайского скита была собрана братия из семи человек. В числе первых насельников монастыря был и послушник Михаил Пруцкий. Здесь у него началась особая жизнь и особые труды. Устройство обители требовало немалых сил. Послушник Михаил был усерднее других в работе и послушаниях. До рукоположения в иеромонаха он в одно и то же время был пономарем, поваром, свечником и просфорником и, кроме этого, успевал до восхода солнца сходить в город за провизией и принести ее на своих плечах. Обитель была так бедна, что нанять лошадей было не на что.

При пострижении в монашество в апреле 1853 г. послушник Михаил был наречен Макарием. С этого времени он стал трудиться еще ревностнее. Некоторое время после открытия Успенского скита в одной из пещер жил странник Иоанн, ходивший круглый год босым и без шапки, почти в рубище. Монах Макарий сблизился с ним и подражал ему в образе жизни, хотя и без такого подвижничества жизнь в обители была нелегкой. Приходилось и камни ломать из скалы, и обтесывать их, и укладывать в стены. Однажды, ломая камень, о. Макарий оступился и чуть было не упал со скалы. К счастью, оказавшийся рядом настоятель удержал его за одежду и спас от смерти. В другой раз, зимой, в гололед, спускаясь по каменной открытой лестнице из пещерной церкви, о. Макарий, поскользнувшись, упал и ушибся настолько сильно, что кровь хлынула горлом и из ушей. Он проболел больше месяца и с тех пор страдал от одышки и болей в груди.

Во время Крымской войны 1853–1956 гг. Бахчисарай и Симферополь были переполнены ранеными и больными. Временные госпитали и лазареты оставались без священников, так как военные священники находились при своих полках. Иеромонах Макарий был командирован во временные госпитали, находившиеся в Бахчисарае, для исполнения христианских треб. Самоотверженный, аскетического склада, энергичный, о. Макарий стремился к такой деятельности, где жизнь и здоровье подвергались опасности, всегда помня слова Господа: «Кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот спасет ее» (Мк. 8, 35). Он утешал и ободрял не только раненых, но и больных тифом и холерой воинов, находясь в госпиталях от раннего утра до позднего времени, исповедуя, причащая и отпевая. За усердную службу во временных военных госпиталях он был награжден набедренником. Как уже сказано, после окончания Крымской войны, в 1856 г., о. Макарий был командирован с монахом Игнатием к источнику св. Косьмы и Дамиана для устройства киновии.

Прибыв к источнику, о. Макарий увидел, что кроме домика для богомольцев там не было ничего: не было келий, церкви, провизии, лошадей, людей. Все необходимое для обители о. Макарий приносил пешком из Симферополя за 45 верст на своих плечах по еле проходимой дороге. Позже трудами о. Макария и монахов по правому берегу реки Альмы была устроена дорога длиною в 8 верст.

Многих привлекала сюда личность о. Макария, относившегося ко всем с любовью и кротостью. Несмотря на бедность обители, о. Макарий не отказывал никому из желающих поселиться здесь. Но оставаться в монастыре могли только люди трудолюбивые. Ленивые быстро покидали его.

Ежедневно братия сходилась для пения вечерни, повечерия, полунощницы и часов, но в праздничные и воскресные дни монахи грустили без служения литургии. О. Макарий прилагал все усилия к устройству церкви в обители, а когда ровно через год к освящению был готов небольшой деревянный храм, о. Макарий долгое время был единственным в киновии иеромонахом, и, несмотря на это, Божественная литургия совершалась ежедневно, если он находился в обители и был здоров. Он любил сам читать шестопсалмие, акафисты при молебнах по просьбе богомольцев. У него был приятный голос, чтение внятное, толковое и проникнутое глубоким чувством благоговения, даже равнодушные рядом с ним молились усердно. У о. Макария была прекрасная память, все правила, положенные уставом для иноков, евангельские чтения он знал наизусть и при богослужениях читал безошибочно.

Число братии увеличивалось, необходимо было строить новые кельи. Приходилось рубить лес, доставлять кирпич для печей, стекла для окон и прочее. Настоятель сам работал киркой и топором, пешком ходил за покупками в Симферополь. Он никогда не делал никаких распоряжений по работам в обители: чем был занят о. Макарий, тем занимались и монахи.

Жители окрестных селений хорошо знали о. Макария, часто встречаясь с ним в лесу и на дорогах. Он общался с татарами и греками и свободно владел их родными языками. Знавшие о. Макария относились к нему с особым уважением и почтением, однако, оказалось, что в семье не без урода. Однажды о. Макарий вдвоем с послушником отправился по монастырским делам на Южный берег Крыма. Недалеко от деревни Кучук-Ламбат (ныне с. Малый Маяк) на них с целью ограбления напали несколько татар. Связанных монахов увели на находившуюся неподалеку водяную мельницу, мучили их, требуя денег, и угрожали смертью. К счастью, вовремя подоспел знакомый о. Макарию татарин и освободил монахов. Впоследствии виновные были указаны о. Макарию, но он простил их. Хотя различные конфессии в Крыму вполне мирно уживались рядом, подобные случаи не были единичными, и православное духовенство порой подвергалось опасностям.

Здоровье о. Макария было подорвано тяжелым физическим трудом, он тяжко страдал от туберкулеза, развившегося после падения на лестнице Успенского монастыря. Заболевшего настоятеля поместили в симферопольскую больницу при странноприимном доме Таранова-Белозерова, где 18 сентября 1878 г., в 4 часа утра, о. Макарий скончался. Из приюта Таранова-Белозерова тело о. Макария, сопровождаемое всем городским духовенством, перенесли в кафедральный Александро-Невский собор. После чина погребения оно было отправлено для предания земле в Косьмо-Дамиановскую киновию. О. Макария похоронили в церкви Преображения Господня, в притворе у западных дверей. Вокруг могилы поставили чугунную решетку, а на самой могиле в 1880 г. сооружена большая мраморная плита.

Люди долго помнили о. Макария, его доброту, приветливость ко всем, без различия званий и сословий. По мере своих возможностей он помогал всем нуждавшимся, а если не мог оказать материальной помощи, то никогда не отпускал обращавшихся к нему без духовного утешения. После смерти родителей о. Макарий получил в наследство около семи тысяч рублей — весьма значительную по тем временам сумму. Все деньги он употребил на устройство киновии и на помощь бедным, себе же не оставлял ничего. Даже во время последней, смертельной болезни о. Макарию нечем было отблагодарить ухаживавших за ним, и после смерти все необходимое для погребения приготовили его духовные ученики.

10 сентября 1857 г. иеромонах Макарий был назначен первым настоятелем, и, таким образом, Косьмо-Дамиановская киновия получила окончательное административное устройство. Впоследствии первая монастырская церковь была разобрана, а на ее месте в 1869 г. на средства доброхотных жертвователей выстроена новая, также во имя св. бессребреников Косьмы и Дамиана. Новая церковь, как сказано в деле консистории, «зданием деревянная, с такою же в одной связи колокольнею (в ней помещается ризница), крепкая. Храм холодный, иконостас двухъярусный».

Среди икон Косьмо-Дамиановской церкви была особая святыня — храмовая икона св. Косьмы и Дамиана с частицами их мощей. Сами мощи братьев-бессребреников хранятся в Риме, в церкви во имя св. Косьмы и Дамиана. История этой иконы необыкновенна и во многом знаменательна. Однажды императрица Мария Александровна оказала Георгию Саруфу, арабу из Дамаска, денежную помощь на проезд в Санкт-Петербург для поступления в Медико-хирургическую академию. У отца Георгия Саруфа, известного священника-миссионера Спиридона Саруфа, имелись частицы мощей св. Косьмы и Дамиана, которые передал ему епископ Ашитский Макарий, получивший эту святыню из Рима. Перед отъездом Георгия Саруфа в Санкт-Петербург мать благословила его, вручив ему частицы мощей. Во время учебы в академии о Георгии Саруфе особенно заботился президент Академии, доктор П. А. Дубовицкий, да и вся семья президента относилась к молодому студенту с теплом и любовью. Жена Дубовицкого, узнав об имеющейся у Саруфа святыне, просила уделить ей частицу, что и было исполнена. Через несколько лет М. А. Дубовицкая с благословения митрополита Исидора передала частицы святых мощей настоятелю Инкерманского монастыря о. Ефрему, который доставил их епископу Таврическому Алексию.

1 июля 1862 г., в день празднования памяти св. бессребреников и чудотворцев Косьмы и Дамиана, епископ Алексий торжественно внес частицы мощей и утвердил их в храмовой иконе св. Косьмы и Дамиана. Эта икона находилась с левой стороны, на особом месте возле клироса, перед ней горела неугасимая лампада. В ризнице Косьмо-Дамиановской церкви хранилась грамота епископа Алексия об этом событии.

В 1874 г. на средства доброхотных жертвователей была построена вторая монастырская церковь во имя Преображения Господня, деревянная, теплая, с двухъярусным иконостасом. Обе церкви были, согласно консисторским записям, «утварью снабжены посредственно».

Косьмо-Дамиановская киновия находилась в чрезвычайно красивом, но труднодоступном месте, в глубоком ущелье, окруженном горами и густым лесом. Характерной особенностью котловины, где располагался монастырь, является более поздний, чем в других местах Крыма, восход солнца и более ранний его заход. Даже в июле эта разница выражена в двух часах утром и в стольких же вечером. Зимой солнце редко бывает в монастырском ущелье, а летом его видно только с вершин гор, поэтому даже в летнее время утром и вечером там довольно прохладно. Уже в августе в горах начинаются частые дожди и холодные ночи. Дороги, ведущие к монастырю, были чрезвычайно неудобными, и вокруг никто не жил. Для построек обители необходимо было вырубать вековой лес и сравнивать склоны. Угодий попросту не было — почва вокруг монастыря непригодна для огородов, а лес настолько густой, что на большом расстоянии не существовало пастбищ. Годные для сенокосов места находились далеко от обители. Монастырь ежегодно арендовал у правления государственным имуществом Таврической губернии поляны, расположенные на горах среди леса. Доставлять сено с этих полян было трудно, монахам приходилось вручную стаскивать его с гор в долины, а потом уже повозкой доставлять в монастырь.

Жизнь монашеской братии в Косьмо-Дамиановском монастыре была многотрудной. Все необходимые продукты закупали в Симферополе. «Обыкновенно же в этом заоблачном ските трудно найти что-нибудь, кроме кружки молока. В этом возвышенном горном поясе невозможно возделывать даже огородные овощи, а зимой снега до такой степени заносят монастырек и подступы к нему, что иногда по нескольку недель он остается погребенный под сугробами. Когда жители соседних долин заметят, что уже давно не приезжает из скита верховой монах за покупками в город, поднимается тревога, и идут с лопатами откапывать монастырек, осведомиться, цел ли он», — писал Евгений Марков в «Очерках Крыма». Снег здесь обычно выпадает уже в октябре и лежит до марта, а иногда до апреля. В особо снежные зимы бывали и несчастные случаи. Вскоре после открытия монастыря один из послушников был послан в Алушту по срочному делу. День был пасмурный, все тропинки засыпаны глубоким снегом. Посланный не нашел дороги и замерз.

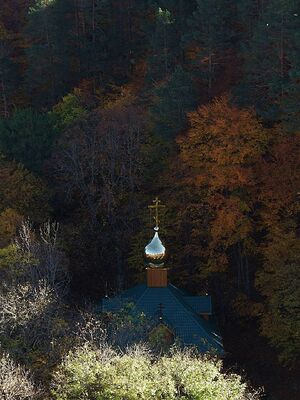

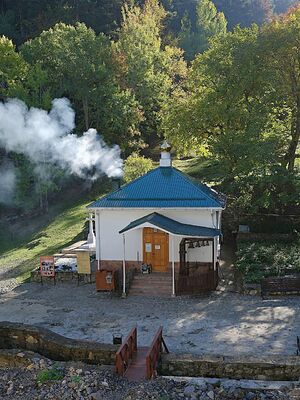

Строительство монастыря продолжалось. В 1891 г. над источником вместо первой деревянной часовни была построена каменная, красивая и удобная для богослужения. В центре часовни, возвышаясь над полом, располагался небольшой каменный резервуар, в который был заключен источник. Наполняя резервуар, вода с шумом стекала в большой деревянный бассейн, находившийся в закрытом помещении и служивший купальней для богомольцев. Купальня разделялась на две половины — мужскую и женскую. Несмотря на низкую температуру воды (+8° С), многие богомольцы купались в бассейне, прочие же ограничивались частичным омовением. Вода в бассейне не была стоячей, так как он был постоянно полон, и лишняя вода стекала. Имелось и специальное приспособление, при помощи которого можно было полностью менять всю воду в бассейне всего за 25 минут. В часовне, из самого источника, брали воду для питья.

Ко дню празднования св. Косьмы и Дамиана, 1 июля, в монастырь стекалось множество народа. К источнику направлялись длинные вереницы подвод, запряженных волами, из самых разных мест, преимущественно из Симферополя. Выезжали семьями, за несколько дней до праздника, запасясь продуктами и необходимыми вещами. Остановившись неподалеку от монастыря, паломники переодевались в праздничные одежды и спешили к источнику. Все набирали воду в часовне, а больные татары, омывшись в святой воде, оставляли на стенах бассейна лоскутья своих одежд, веря, что вместе с ними останутся здесь и болезни. В это время происходило богослужение, а к концу обедни открывались лавочки со съестными припасами. Безлюдная местность оживала, всюду горели костры, бродили стада волов, в ручье ловили форель. После окончания молитвы паломники обедали, укладывали имущество и трогались в обратный путь, а окрестности обители снова пустели.

Косьмо-Дамиановский монастырь был мужским 43 года, с 1856 по 1899-й. Если первые двадцать лет, во время управления монастырем игуменом Макарием можно было назвать временем процветания монастыря, то последующие 23 — временем упадка. Преемники о. Макария мало заботились о благоустройстве обители. В монастыре не только не возводились новые постройки, но и не ремонтировались существующие. Не украшались храмы, число монахов уменьшилось — вместо 50 осталось 30 вместе с послушниками. Все это происходило не только от недостатка средств, но и, главным образом, потому, что монахи не умели вести хозяйство, да и жили не всегда по-монастырски. Резкие перемены в жизни наступили с приходом на Таврическую кафедру епископа Николая.

В начале мая 1899 г. владыка Николай приехал в Алушту. В его планы входило посещение Косьмо-Дамиановской обители. Газета «Салгир» достаточно подробно сообщала об этой поездке: «Встреченный в монастыре всей братией, преосвященный расположился в покоях настоятеля, а на другой день уже в 5 час. утра прогуливался по монастырю и осматривал царский домик, где и расписался в книге посетителей. Позже владыка служил обедню вместе с братией. После служения последовало шествие преосвященного со всею братиею в трапезную „со славой“. Во время трапезы владыкой было сделано несколько указаний и поправок неточного выполнения устава… Место расположения монастыря преосвященному понравилось. Он полагает, что климат здесь одинаков с Абас-Туманским и что здесь прекрасное место для санатории. Между прочим, владыкой была высказана мысль, что на место мужского Косьмо-Дамиановского монастыря наиболее подходяще перевести женский монастырь».

Эту идею владыка Николай принялся немедленно воплощать в жизнь, и уже в июле 1899 г. епархиальным начальством был получен указ Святейшего Синода о преобразовании монастыря в женский.

Епископ Николай особое внимание обращал на выполнение обителями духа любви Христовой, и поэтому желал видеть при монастырях школы, больницы и богадельни. Он заботился о возвышении иноческого жития, в особенности об устроении женских обителей, и усердно насаждал в Крыму женское подвижничество. Именно это и являлось основной причиной данной реформы.

Из Топловского Параскевиевского женского монастыря была переведена в Косьмо-Дамиановский благочинная м. Варсонофия, назначенная игуменией. Двадцать пять насельниц во главе с монахиней Варсонофией переселились в бедную обитель у подножия Чатыр-Дага.

1 августа прочтением определения Св. Синода было сделано официальное объявление о преобразовании мужского монастыря в женскую обитель. Иноков разместили по другим монастырям Таврической епархии, преимущественно в Херсонесский, Балаклавский Георгиевский и Кизилташский. Бывший настоятель иеромонах Филадельф по его просьбе был перемещен в Корсунский монастырь.

Прощание братии друг с другом и с монастырем было трогательным. Были монахи, десятилетия подвизавшиеся здесь: монах Феодосий 41 год прожил в Косьмо-Дамиановской киновии, вся история обители разворачивалась на его глазах. Совсем еще молодым человеком поступил сюда о. Феодосий, а оставлял его глубоким старцем. Полуслепой монах Пахомий более четверти века прожил в монастыре. Для старых иноков эта перемена была большим ударом. Молодые же монахи и послушники расстались с обителью совершенно спокойно.

Шестого августа, в праздник Преображения Господня, теплая монастырская церковь праздновала свой храмовый праздник. В этот день торжественное богослужение было совершено здесь впервые как в женской обители.

5 сентября 1899 г., в воскресенье, преосвященный Николай в сопровождении соборного протоиерея о. Александра Сердобольского прибыл к Косьмо-Дамиановскую киновию. В этот день при совершении литургии настоятельница монастыря была возведена в сан игумении. При вручении жезла владыка Николай преподал архипастырское наставление новой игумении и всем насельницам преобразованной обители. «Пастыреначальник Христос, раздающий в Своей церкви звания и чины, — сказал Владыка, — призывает ныне, чрез мою мерность, и тебя, всечестная мать Варсонофия, к высшему для женщины служению в Своей церкви, возводя тебя на степень игумении сей обители… Отъемлет сей жезл от руки мужа и отдает в твои слабые руки… Приими же его, как от руки Самого Господа, и носи с достоинством, подобающим твоему сану!

…Теперь к вам мое слово, сестры во Христе! Относитесь к своей матери-игуменье с любовью и послушанием, помня, что послушание, по слову Спасителя, паче поста и молитвы… Каково бы ни было „послушание“, вам даваемое матерью-игуменией, „чистое“ или „нечистое“, — исполняйте его безропотно, ибо в нем есть путь вам и к нравственному совершенству, и к достижению Царствия Божия. В терпении вашем — стяжите души ваша, — скажу вам словами св. апостола…

Не забывайте, и особенно молитвенно, — и своей обители-матери — Топловской. Там вы все „полагали свое начало“, там всех вас возродили и духом. Любите же эту обитель, радуйтесь ее радостями и скорбите ее скорбями…».

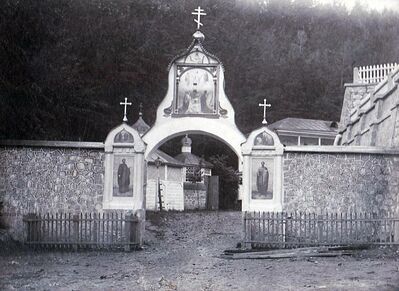

Под руководством игумении Варсонофии монастырь стал совершенно неузнаваем. Косьмо-Дамиановская церковь и другие постройки были капитально отремонтированы. Для укрепления террасы, на которой стояла большая церковь, была возведена каменная подпорная стена длиной в 40 саженей. Были выстроены несколько новых келий, просфорня, хлебопекарня, мастерская, прачечная, амбар с закромами, сенник на 1000 пудов, две гостиницы на двадцать номеров для приезжих. В 1913 г. в честь 300-летия царствования Дома Романовых была отреставрирована часовня над источником.

Увеличилось число монашествующих сестер. Всюду соблюдалась безукоризненная чистота, бедным богомольцам пища отпускалась бесплатно. Все свое время монахини посвящали молитве и работе, отдыхая только несколько часов в сутки, да и то с перерывами для молитвы. За общей для всех трапезой для сестер читались жития святых. Хозяйственных работ было множество: на кухне, хлебопекарне, просфорне, огороде и на скотном дворе. Монахини сами шили церковные облачения, одежду и обувь для сестер. Некоторые учились ткать ковры, вышивать и плести кружева. Большинство сестер, особенно бедные, получали все необходимое для жизни от монастыря.

Естественно, что монастырю требовались новые кельи, нужен был капитальный ремонт деревянной церкви Преображения Господня и часовни над источником. Деревянная колокольня грозила рухнуть. При монастыре не имелось бани и водопровода. Для богомольцев надо было построить хотя бы навес, ведь число их в храмовые праздники и во время крестного хода из Севастополя доходило до тысячи, и многим приходилось ночевать под открытым небом.

Косьмо-Дамиановский монастырь был очень беден, существуя только на пожертвования богомольцев, на небольшие доходы от подворья монастыря в Симферополе и от хутора «Порывай» в с. Григорьевке Перекопского уезда, в 100 верстах от монастыря. Этот хутор — щедрый дар благочестивой православной души — пожертвовал монастырю в 1878 г. севастопольский купец Григорий Петрович Порывай. Состоял он из 200 десятин земли. Там же находилась приписная к монастырю каменная церковь во имя Трех Вселенских Святителей. На хуторе были возведены необходимые постройки для живущих и работающих там сестер, приобретено сельскохозяйственное оборудование, устроен артезианский колодец.

В 1907 г. в Симферополе открылось Косьмо-Дамиановское подворье, находившееся на полпути от хутора, что являлось очень удобным при перевозке урожая в монастырь и при поездках по делам хуторского хозяйства. Это подворье, которое жители Симферополя называли «монашеской церковью», ныне не существует.

Косьмо-Дамиановская киновия была одной из самых уважаемых и любимых обителей Крыма. Неоднократно посещали киновию российские императоры. Отдельная запись из архива консистории сообщает, что «киновия эта в октябре месяце 1873 года два раза была осчастливлена посещением Его Императорского Высочества Государя Наследника Цесаревича Александра Александровича, а в 1880 году в третий раз киновия была осчастливлена посещением Их Императорских Высочеств Государя Наследника Александра Александровича вместе с Государыней Цесаревной Мариею Феодоровною, ныне Божию Милостию мирно и мудро царствующих, где они изволили пробыть с 14-го по 18-е октября». Царская чета прожила эти несколько дней в скромном домике монастырского настоятеля. 25 октября 1911 г. монастырь посетил император Николай II, молился у источника св. Косьмы и Дамиана и пил святую воду.

В 1870-х годах по указу Александра III неподалеку от Косьмо-Дамиановского монастыря выстроили царский охотничий домик. С 1910 г. к царскому домику, а следовательно, и к монастырю, стали прокладываться улучшенные грунтовые дороги от Ялты, Алушты и важнейших охотничьих мест. В 1913 г. был организован заказник императорских охот в Крыму.

Несколько раз Косьмо-Дамиановский монастырь посетил классик украинской предоктябрьской литературы М. М. Коцюбинский. Он был поражен красотой окружающей природы, а вот сам монастырь показался революционно настроенному писателю «гадким пятном, зловонной кучей навоза». Видимо, каждый видит то, что хочет. При этом писатель проявил поразительную неэтичность намерений. Он решил, пишет он, «поступить в монастырь на некоторое время для наблюдения, стать послушником, надеть подрясник, ходить в церковь, есть и спать вместе с братией. Но это мне не удалось: как раз в том году Козьмодемьянский монастырь превратили в женский, о чем я узнал, приехав туда. Намерение не осуществилось, погиб и сюжет для повести, и с отчаяния я написал лишь „В грешный мир“, небольшую новеллу, на основании материала, собранного за короткое время… пребывания в монастыре». Остается только порадоваться, что обстоятельства не позволили писателю основательно очернить крымскую святыню. Правда, частично это ему удалось в новелле «В грешный мир», написанной в 1904 г. и одобренной легальной большевистской прессой.

Сюжет новеллы прост и неправдоподобен. Четыре молодые послушницы, собирая малину для игуменьи, съели несколько ягод. Разъяренная игуменья изгнала послушниц из монастыря. По дороге в город девушки успокоились, ощутили великую радость бытия и, сбросив с себя монашеский гнет, устремились к мирским радостям и счастью «свободной» жизни. Новелла написана ярко, пером большого мастера — великолепные описания окружающей монастырь природы, тонкие сравнения. С реальной же точки зрения, несмотря на то, что Коцюбинский был именно писателем-реалистом, произведение крайне слабо. По Коцюбинскому, обитель населяли злобные истерички, полусумасшедшие эротоманки, жадные ханжи. В пылу очернительства писатель не пощадил никого, в результате произведение получилось весьма тенденциозным и обнаруживает незнание специфики монастырского уклада. Чего стоит факт изгнания из киновии послушниц по прихоти игуменьи! Этого просто не могло случиться, так как для нужно было решение консистории; причем одна из послушниц была уже рясофорной, т. е. получившей от настоятельницы благословение носить рясу и клобук. Это одна из ступеней к пострижению, и не каждая из послушниц сего удостаивалась. Печально, когда талант приносится в жертву ложным идеям: одаренный писатель не нашел для святого места ничего кроме комьев грязи.

В 1920 г., вскоре после установления советской власти в Крыму, наступил последний, самый тяжелый и горький, период жизни монастыря. Январский 1918 г. декрет об отделении церкви от государства успешно осуществлялся и на полуострове. Национализация монастырей Крыма проводилась с начала 1920-х годов, а к середине 20-х обозначилась тенденция к полной их ликвидации. За 1922 г. в Крыму было ликвидировано 74 церкви разных культов, а также 4 монастыря, 3 находились в стадии ликвидации. В Косьмо-Дамиановском монастыре устроили колонию инвалидов имени Калинина; она просуществовала до 1924 г., после чего инвалидов перевели в новую колонию, бывший Кизилташский монастырь. Из монахинь организовали артель, где числилось 42 человека. Церкви были опечатаны, но практически монахини продолжали жить монастырской жизнью.

В 1923 г. Советом Народных Комиссаров РСФСР был издан декрет «О Крымском Государственном заповеднике и лесной биологической станции». Президиум КрымЦИКа постановил: «Косьмо-Дамиановский монастырь со всеми постройками передать Крымскому заповеднику. Артели монашек, проживающих в настоящее время там, разрешить остаться до 1-го апреля 1924 года». Руководство заповедника потребовало удалить с его территории колонию инвалидов, мотивируя это тем, что в заповеднике никто, кроме его персонала, не должен проживать. Именно поэтому КрымЦИК передал бывший монастырь заповеднику и предложил Народному комиссариату социального обеспечения перевести инвалидов в другое место. Монахинь руководство заповедника не тронуло, о чем немедленно было доложено высшим инстанциям. В июне 1924 г. в докладной записке наркому В. С. Брезовскому работник НКСО Н. Вегнер сообщал: «Инвалиды переведены, а вот монашки там остались, и как видно, и не думают оттуда уходить, ибо заповедник им отпустил земли для огорода и поляну для засева огорода. Кроме этого, хотя на одной из церквей и находится печать, но печать не установленного образца и ключи церковных дверей находятся у монашек. Но этого мало: монашки устроили новую церковь там. Для этого в бывшей просфирной они устроили престол, алтарь и т. д., происходят новые пострижения, рукоположения и т. п.

Исходя из всего вышеизложенного, я предлагаю довести до сведения СНК и Кр. ЦИКа, что, во-первых, постановление о ликвидации бывш. Косьмо-Демьяновского монастыря Алуштинским церковным столом не исполнено, и, во-вторых, что заповедник, когда говорил, что на территории заповедничества никто из посторонних не должен проживать, — лгал. С инвалидами и НКСО он не мог жить, а с монашками жить может. Они ему не мешают, и он им дает землю под обработку».

Видимо, не только монахини противились закрытию монастыря. Ялтинский РИК в мае 1925 г. жаловался в Центральное административное управление Крыма: «Церковный Стол ЯлтРИКа сообщает, что в делах бывшего Косьмо-Дамиановского монастыря, ныне находящегося в ведении Крымгосзаповедника, имеется отношение ЦАУ-Кр. от 8.IV-24 г. о ликвидации 2-х храмов Косьмо-Дамиановского монастыря и выселении монахов. Однако, б. Алуштинским райисполкомом указанное в отношении не было исполнено и монашки в числе 20 человек продолжают проживать в своих кельях при монастыре, где также проживает иеромонах Романченко Павел, находящийся на службе в Крымгосзаповеднике, монашки же образовались в трудовую артель».

Однако пришел конец и этому. Преображенская церковь была использована для устройства клуба Крымзаповедника, в Косьмо-Дамиановском храме открылся естественно-исторический музей, а в часовне с купальней предполагалось устроить инкубаторий для вывода мальков форели. Один из советских путеводителей по Крымскому заповеднику сообщает нам: «В годы гражданской войны монастырь был прибежищем контрреволюции. После освобождения Крыма от врангелевцев и интервентов до 1923 года монастырь существовал под видом „монашеской трудовой артели“ и имел тесную связь с татарскими контрреволюционными националистами. При ликвидации монастыря здесь было найдено много оружия и боеприпасов». Думается, комментарии излишни.

Во время Великой Отечественной войны были уничтожены царский охотничий домик и все постройки бывшего Косьмо-Дамиановского монастыря, кроме часовни над источником.

Спустя 70 лет после закрытия монастыря Указом Президента Республики Крым № 50/94 от 26 апреля 1994 г. Симферопольской и Крымской епархии возвращены территория и постройки монастыря. В Совете по делам религий при Кабинете Министров Украины был зарегистрирован устав монастыря Косьмы и Дамиана. 14 июля 1994 г., в день памяти святых бессребреников и чудотворцев Косьмы и Дамиана, архиепископом Симферопольским и Крымским Лазарем в часовне над святым источником была отслужена праздничная литургия.

Вечные ценности всегда существовали и будут существовать. Нельзя забывать, что монастырь есть дом Божий, земное небо. Открытие монастыря — не дань моде, а веление времени. Так и одна из крымских святынь, возрождающийся Косьмо-Дамиановский монастырь, вновь несет людям свет истинного Православия. Лучшее подтверждение этому — возвращение монастырской святыни, иконы с частицами мощей святых Косьмы и Дамиана. В каждой из крымских обителей существовали свои святыни, которые при их закрытии были разграблены, исчезли, казалось, навсегда. В наши дни произошло необыкновенно радостное для всех православных событие — в монастырь вернулась икона, чья история так необыкновенно началась и так же необыкновенно завершилась. Много лет хранила ее одна верующая женщина, перед своей кончиной передавшая ее клирику кафедрального Свято-Троицкого собора о. Алексию Сахненко. Отец Алексий сохранил старинную икону и передал ее в дар новооткрытому монастырю. 14 июля 1996 года, в день памяти святых бессребреников Космы и Дамиана, на престольном празднике Высокопреосвященнейший Лазарь, архиепископ Симферопольский и Крымский Лазарь торжественно встретил у ворот монастыря эту святую икону.

В 2003 году (1 мая) святую обитель посетили с неофициальным визитом президент Украины Л. Д. Кучма и президент Российской Федерации В. В. Путин. Высокопоставленные гости ознакомились с историей монастыря, посетили часовню, поставили свечи, выразили добрые пожелания в дальнейшем его восстановлении.

При Косьмо-Дамиановском монастыре были открыты два подворья: одно в пгт Партенит с храмами во имя преподобного Иоанна Готского и Пресвятые Богородицы «Всецарицы»; другое в с. Запрудное с строящимся храмом священномученика Порфирия. Кроме того монастырем окормляется приход в с. Лавровое с храмом в честь преподобномученика Антония и часовня во имя святой мученицы Людмилы на кладбище вблизи с. Запрудное.

Ныне в святой обители, по благословению наместника монастыря и трудами братии полностью переоборудован монастырский храм во имя «Иерусалимской иконы» Божией Матери, отремонтирован и приведен в порядок братский корпус, хорошо благоустроенна территория монастыря.

Людмила Ясельская

Контакты:

- Телефоны: +7(978) 205-51-25, +7(978) 180-50-55

- E-mail: podvorie2012@mail.ru; ilarion.kamenskiy@mail.ru

- Сайт: https://monastyr-kid.ru

- Социальные сети: Телеграм: https://t.me/kidmonastyr, ВКонтакте: https://vk.com/monastyrkosmiidamiana